近年来,纳米药物在生物医学研究领域取得了重大进展,为开发安全高效的疾病诊疗提供了新思路。然而,纳米药物临床转化与工业化生产仍然面临着生物安全性不高、结构不明确、合成条件苛刻等挑战,极大限制了纳米医药从基础走向临床,成为纳米药物创新领域的“卡脖子”问题。

暨南大学化学与材料学院陈填烽教授团队长期致力于微量元素硒创新药物开发,与重大疾病的治疗、预防、康复等生物医学应用研究。近日,本团队率先突破了纳米硒工业化生产技术瓶颈,实现了纳米硒的千公斤级生产和长达四年的稳定保存,并重点解析了多糖稳定纳米硒结构的重要理论基础,为纳米药物产业转化提供了重要模板与参考,在本领域重要刊物Chem、Angew Chem Int Edit、Cell Rep Phys Sci上发表了系列工作。

关于纳米硒工程化大规模制备的工作以“Confined coordination-mediated in-situ synthesis and industrial production of ultrastable selenium nanoparticles”为题发表在Cell旗下物质科学子刊《Cell Reports Physical Science》(Cell Rep. Phys. Sci., 2024, 5, 102303)。暨南大学陈填烽教授和熊祖双博士为该文章的共同通讯作者,课题组贺利贞教授为本论文的第一作者,相关工作得到了国家重点研发计划、国家杰出青年基金、广东省杰出青年基金等多个项目的支持。

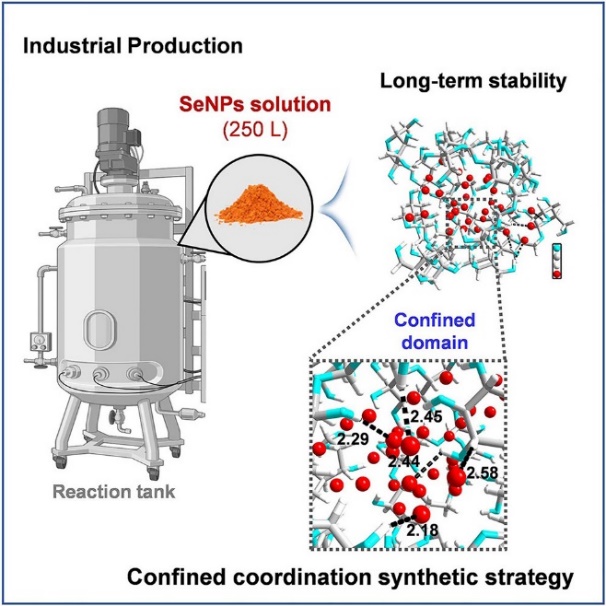

在这一工作中,作者通过反应条件筛选,发现香菇多糖的富羟基闭合环状结构域降低了硒原子形成的反应速度,限制了硒纳米粒子的自由移动。通过原位调控纳米硒的成核和生长过程,阻止其晶态转变过程,最终实现了香菇多糖稳定纳米硒从实验室、小试、中试到500 L的大规模工业化制备。为了实现长期保存和运输,构建了“一步反应法-超滤-喷干”的千升级纳米硒生产线,突破了纳米硒工业化生产关键技术,实现了纳米硒长达4年的稳定储存。这一研究为纳米硒后期临床转化应用研究提供了坚实的物质基础,也为纳米药物产业转化提供了重要模板与参考。

基于以上工作的基础以及团队在纳米硒工业化生产与临床转化方面的研究进展,本团队受邀在Cell Pres旗下著名学术期刊《Chem》上发表了题为“Selenium nanomedicine: From basic science to clinical applications”的论文(Chem, 2025, 11, 102493),暨南大学陈填烽教授为该文章的通讯作者,贺利贞教授为论文的第一作者。

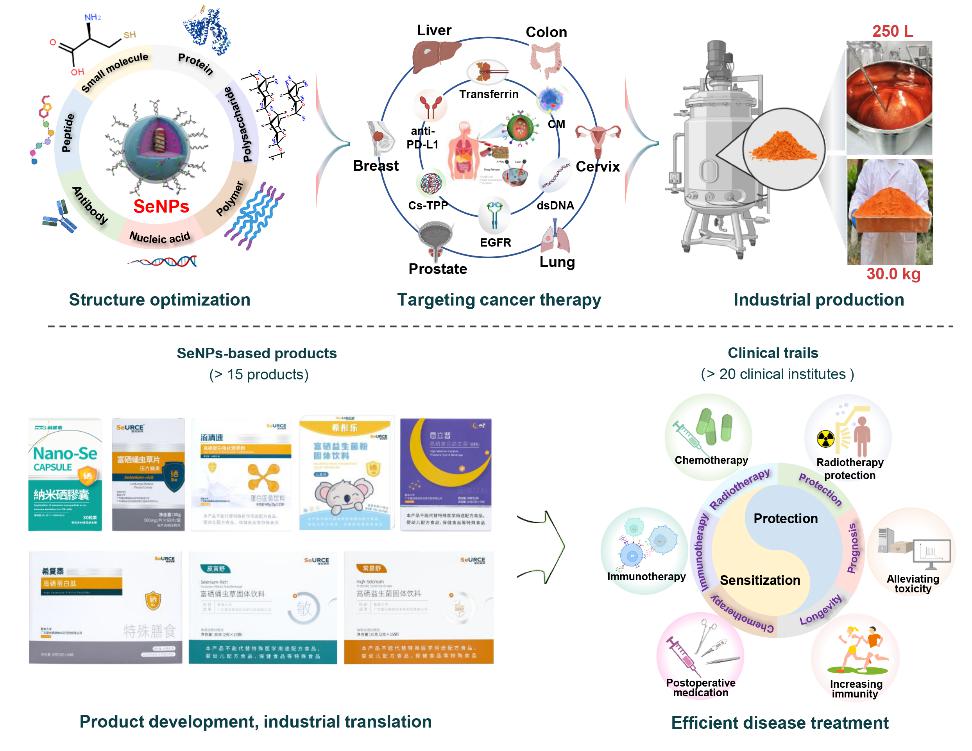

在这一工作中,作者总结了团队近年来在硒纳米药物开发、产业转化与临床应用的进展。(1)、构建了一种高效低毒的新型硒形态:零价态纳米硒,解析了纳米硒微观结构为硒环和硒链组成的硒原子簇,探究了纳米硒结构决定其生物学效应的内在机制(Chen* et al. Angew Chem Int Edit, 2024,e202416006)。利用香菇多糖限域配位策略稳定纳米硒结构,突破了纳米硒工业化生产关键技术(Chen* et al. Cell Rep. Phys. Sci., 2024, 5, 102303)。(2)、以纳米硒为核心原料,开发了4条生产线、超过15种纳米硒产品,并将其应用于生物医药、食品保健、营养康复等多个领域,满足了不同人群和不同临床适应症对Se营养补充治疗的不同需求。(3)、与20多家临床机构开展了SeNPs增效减毒的多中心临床转化研究,并在肿瘤(Chen* et al. Advanced Materials, 2025, 2415818)、脓毒症、骨相关疾病、消化系统疾病和神经系统疾病的临床辅助治疗中取得一定的临床疗效。

综上所述,作者团队通过产学研相结合、突破了纳米硒工业化大生产的关键瓶颈,开发出了以纳米硒为核心原料的系列产品,并对纳米硒的临床转化进行了初步探索,相关研究有望为硒纳米药物临床转化提供物质基础与理论依据。

作者介绍

贺利贞教授

暨南大学附属第一医院

贺利贞,教授/博士生导师,一直从事生物医学的教学与科研工作,主要研究方向:靶向纳米药物的功能化设计与重大疾病诊疗应用机制研究,研究课题获得国家自然科学基金-面上项目(2项) /青年基金、广东省自然科学基金-杰出青年基金、广州市科技菁英“领航”项目等支持。基于获得的研究成果在本领域重要刊物发表SCI论文60余篇,其中以第一/通讯作者(含共同)在Sci Adv、Chem、Adv Mater、J Am Chem Soc、Angew Chem Int Edit(3篇)、Cell Rep Phys Sci 等重要期刊发表SCI论文42篇(IF>10, 28篇),总影响因子超400分。分别获得中华医学科技奖青年科技奖、广东省自然科学二等奖、广东医学科技奖二等奖、中国生产力促进奖三等奖等科技奖励。并获得第五届全国高校混合式教学设计创新大赛一等奖、设计之星、广东省高校教师教学创新大赛二等奖等教学奖励。申请发明专利21项进行知识产权保护,授权11项,实现技术转化2项。突破了纳米硒工业化大生产关键技术,开展多项研究者发起的临床研究。

陈填烽教授

暨南大学

陈填烽,教授/博士生导师,国家杰出青年基金获得者、国家863青年科学家,广东省五一劳动奖章获得者。现任化学与材料学院院长、广东省纳米化学创新药物工程技术研究中心主任。研究方向为硒纳米医学与疾病精准诊疗应用,在Nat Comm、Signal Transduct Target Ther、Matter、Sci Adv、Cell Biomaterials、J Am Chem Soc、Angew Chem Int Ed、Adv Mater等本领域重要期刊发表论文超过300篇,IF>10论文110篇,封面论文40篇,h-index 86,连续四年入选“中国高被引学者”榜单、全球顶尖10万科学家榜单。申报中国专利92项,授权国家发明专利42项,实现技术成果转化13项,实现了纳米硒GMP吨级生产,并开展多中心临床研究。以第一完成人获得2023年广东医学科技奖二等奖、2020年高等学校科学研究优秀成果奖技术发明二等奖、2020年中国抗癌协会科技二等奖、2018年中华医学科技奖青年科技奖、2018年广东省自然科学二等奖等科技奖励。获得全国高校教师教学创新大赛二等奖、全国高校混合式教学设计创新大赛一等奖、设计之星,以及广东省高校教师教学创新大赛特等奖等教学奖励。

Industrial-level production of ultrastable selenium nanoparticles using a confined coordination synthetic strategy, Lizhen He, Zehang Zhang, Zhiying Tang, Kui Shen, Chengcheng Sang, Lan Zheng, Zushuang Xiong*, and Tianfeng Chen*, Cell Reports Physical Science, 2024, 5, 102303.

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.xcrp.2024.102303

Selenium nanomedicine: From basic science to clinical applications Lizhen He, Zushuang Xiong, and Tianfeng Chen*, Chem, 2025, 11, 102493.

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.chempr.2025.102493

文图:贺利贞

校对:刘 雪

责编:杨 茜

初审:陈填烽

复审:王启伟

终审:陈填烽 吴 涛