2025年7月15日,化学与材料学院“人工智能赋能本科教育教学”专题培训在药学院1楼报告厅举行。活动旨在帮助教师了解人工智能发展历程,更好适应当前人工智能对本科教育教学的影响,鼓励大家运用人工智能提升教学能力,进而更好地应对线上教学新挑战。培训邀请了管理学院教授王斌会,化学与材料学院副教授陈晓丹、丁珊,沃土教师发展研究院执行院长钟红艳到场分享在线智慧课程建设经验。来自化学与材料学院、药学院的近50名教师参加培训,会议由副院长李立华主持。

李立华在培训会开场时指出,人工智能时代的本科教学理应展现更大作为。她提到,学院正面临理工科学生规模扩大与教师资源相对紧缺、实验条件有限之间的现实矛盾。深入探索人工智能与本科教学的融合路径,不仅能有效破解当前困境,更将为持续提升学院本科教学质量注入强劲动力,助力教学工作迈上新台阶。

(李立华主持培训会)

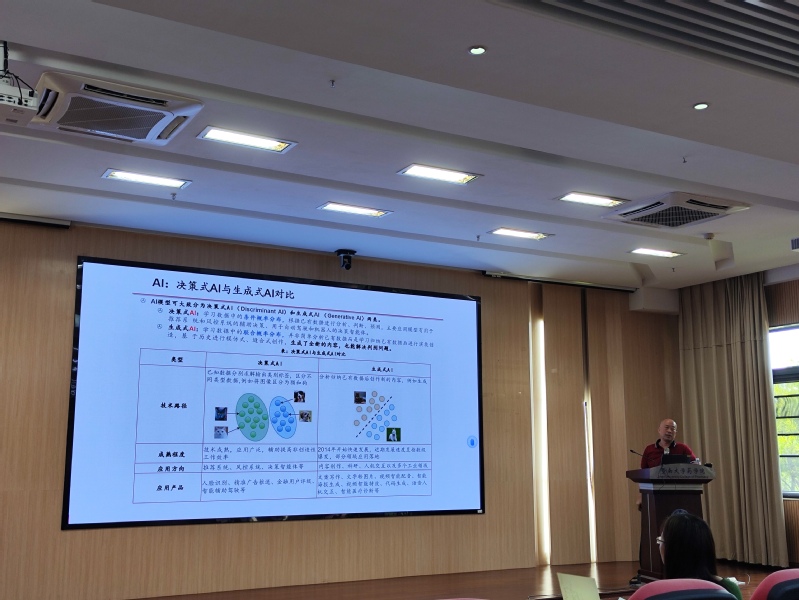

王斌会以“数字时代智慧化课程建设及教学实践” 为主题展开分享。他梳理人工智能发展历程,结合 ChatGPT 等大模型实例,阐述其对教育模式的重塑。课程建设上,以国家级一流课程《多元统计分析》为例,介绍如何借 AI 技术获取资源、分析学生行为以优化教学;还提及团队搭建的 AI 智能分析平台,能提升学生自主学习与研究能力。教学实践中,他分享了 AI 融入课堂的多元方式,如唐诗大数据分析项目,利用 AI 挖掘全唐诗并生成图画,激发学生探索欲。他强调教师应善用 AI 创设教学情境,引导学生主动探究,培养其创新思维与解决复杂问题的能力。

(王斌会作“数字时代智慧化课程建设及教学实践”主题分享)

接着,陈晓丹以《有机化学》在线课程建设为例,分享利用超星平台辅助线上教学的经验。她结合课程特点,详细介绍了如何依托超星平台搭建系统化的线上教学资源库——从梳理章节知识点构建结构化课程目录,到上传微课视频、电子教案与习题集,再到利用平台的在线测试功能设计阶段性考核,形成“预习-学习-巩固-测评” 的闭环教学链条。同时,她提及通过平台的讨论区、生生互评、师生互评、实时答疑等互动模块,打破线上教学的时空限制,及时回应学生对有机化学反应机理、化合物结构解析等难点问题的疑问,有效提升了教学的针对性与学生的参与度。

(陈晓丹分享利用超星平台辅助《有机化学》课程线上教学的经验)

丁珊以“虚实交融:虚拟试验技术提升实验教学有效性”为题介绍《生物材料实验》课程如何借助仿真实验平台开展教学。她围绕生物材料实验操作复杂、耗材成本高、安全要求严格等特点,阐述了虚拟实验技术的适配性优势:通过仿真平台还原材料制备、性能检测等核心实验环节,学生可在虚拟环境中反复练习无菌操作、仪器调试等关键步骤,既能规避实际操作中的安全风险,又能通过 3D 可视化效果直观观察生物材料与细胞的相互作用过程。同时,她分享了“虚拟预习+实体操作”的混合教学模式——学生课前通过平台完成虚拟演练并生成操作报告,教师依据报告针对性调整课堂指导重点,课后借助平台数据回溯功能分析学生操作薄弱点,形成“演练-反馈-优化”的教学闭环,有效提升了实验教学的精准度与学生的实践能力。

(丁珊介绍《生物材料实验》课程借助仿真实验平台开展教学)

最后,钟红艳围绕智慧课程与数字教材建设在教学改革创新中的核心驱动作用展开介绍。她结合教学实践指出,智慧课程建设需以学习者为中心,通过搭建融合AI答疑、个性化学习路径推荐的在线平台,实现教学资源的精准匹配与学习过程的动态追踪;而数字教材作为智慧课程的重要载体,应突破传统文本局限,嵌入交互式动画、虚拟仿真模块及即时测评工具,让抽象知识点可感可触。二者协同发力,既能打破课堂时空边界,推动“教”与“学”的双向迭代,更能为教学模式创新提供技术支撑与内容保障,成为深化教育改革、提升教学质量的关键抓手。

(钟红艳介绍智慧课程与数字教材建设在教学改革创新中的作用)

培训过程中,互动环节气氛热烈。教师们纷纷就AI工具融入日常教学的具体操作、如何平衡技术应用与传统教学、学生数据隐私保护等问题踊跃提问。现场专家一一耐心解答,结合实际案例给出针对性建议,现场思维碰撞不断,为教师们后续教学实践提供诸多新思路。

此次培训为化学与材料学院教师搭建起与前沿教育技术接轨的桥梁。正如参与培训的一位教师感慨道,“王老师的分享让我大开眼界,原来AI能如此深度重塑课程与教学;陈老师的分享与我院学科课程息息相关,可以大大提升学生对课程的参与度。回去后我将对如何将这些理念与方法运用到课堂中,给学生带来全新学习体验进行深入思考。”

接下来,化学与材料学院将以此次培训为契机,在全院范围掀起人工智能赋能教学的改革热潮,持续提升本科教育教学质量,为培养适应时代需求的创新型人才筑牢根基,在教育数字化转型赛道上迈出坚实有力的步伐。

文、图/邹灵君

校对/张初曈

初审/林高野

复审/李立华

终审/吴涛